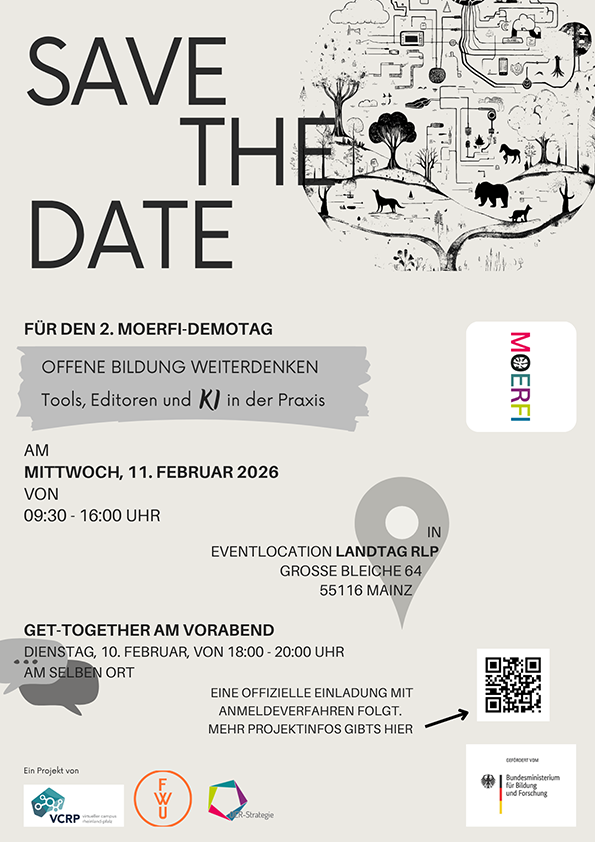

Save the Date für den 2. Demo-Tag des Projekts MOERFI – Demo-Tage und Mapping von (OER-förderlichen) BildungsInfrastrukturen

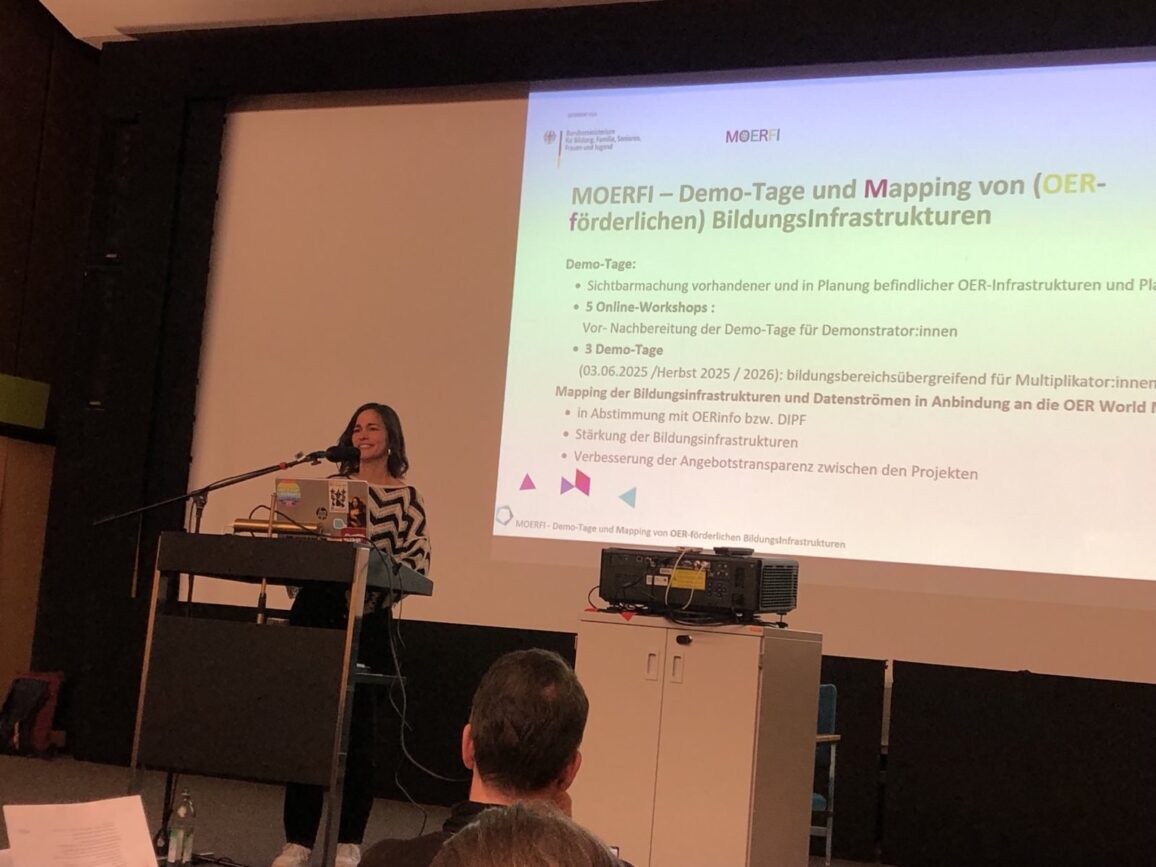

Das Projekt MOERFI ermöglicht den Erfahrungsaustausch diverser Projekte im Bildungsbereich und stärkt so die Diskussion gemeinsamer, teils bildungsbereichsübergreifender Fragestellungen im Kontext von OER. Zum einen werden Veranstaltungen zur Demonstration von Lösungsansätzen der Bildungsinfrastrukturen (Demo-Tage) durchgeführt zum anderen die Angebote unter Anbindung an die OER World Map visualisiert. Die darin liegende Vernetzung vorhandener Lösungen soll helfen, OER besser in Prozesse und Strukturen der Bildungspraxis und Lehre zu integrieren und Open Educational Practices (OEP) zu unterstützen. So werden Lücken und vor allem Bedarfe im Feld interoperabler Infrastrukturen identifiziert, auf deren Basis dann weitere Maßnahmen im Kontext digitaler Bildung entwickelt werden können.

Nach dem großen Erfolg des 1. Demo-Tages am FWU in München-Grünwald findet nun der 2. Demo-Tag unter dem Titel „Offene Bildung weiterdenken: Tools, Editoren und KI in der Praxis“ am Mittwoch, 11. Februar 2026 von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt.

Veranstaltungsort ist der Landtag Rheinland-Pfalz in Mainz (Adresse: Große Bleiche 64, 55116 Mainz).

Am Vorabend, Dienstag den 10. Februar 2026, wird es ein Get-Together für die Tagungs-Teilnehmenden am selben Ort geben.

Hier findet sich der Save the Date-Flyer mit den wichtigsten Eckpunkten zum 2. Demo-Tag.

Wir bitten darum, den Termin schon einmal fest in Ihrem und Eurem Jahreskalender 2026 vorzumerken.

Die offizielle Einladung mit Anmeldeverfahren und weiteren Informationen zum Programm etc. folgen und werden ebenfalls hier veröffentlicht.

Für bereits jetzt bestehende Fragen steht Ihnen Constanze Reder-Knerr (reder-knerr@vcrp.de) zur Verfügung.

Infrastrukturen und OER-Enthusiastinnen und -Enthusiasten vernetzen:

So wars beim 1. MOERFI Demo Tag 2025!

3. Juni 2025, FWU München Grünwald

Bereits am Vorabend des 1. Demo Tages – dem 2. Juni 2025 – trafen sich über 70 Teilnehmende zum informellen Get together in der „Frau im Mond“ des Deutschen Museums in München. Das aufbrausende Gewitter verstärkte nur die fantastische Aussicht und trübte nicht die lockere Atmosphäre, in der erste Kontakte geknüpft, Erwartungen ausgetauscht und das vielfältige Programm angekündigt wurden.

Ein starker inhaltlicher Auftakt

Am nächsten Morgen begrüßte Andreas Koschinsky (Direktor des FWU) als Gastgeber alle Teilnehmenden in den altehrwürdigen Hallen des FWU, das in diesem Jahr seine 75-jährige Erfolgsgeschichte feiern darf. Anknüpfend eröffnete Prof. Dr. Konrad Faber (VCRP) den Demo Tag mit einer kurzen Begrüßung und dankte allen Partnerinnen, Partnern und Förderern, insbesondere dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) sowie dem Projektpartner FWU – Medieninstitut der Länder für die Gastgeberschaft. Im Anschluss ging es mit der Keynote von Prof. Dr. Frank J. Müller (Universität Bremen) inhaltlich los – ein pointierter Impuls zur Notwendigkeit gemeinsamer Standards und offener Plattformarchitekturen.

Das inklusive Potenzial von OER und OEP

In seiner Keynote „OER für alle? – Inklusive Lernräume zwischen Anspruch und Realität“ hob Frank Müller hervor, dass offene Bildungsressourcen (OER) nur dann ihr inklusives Potenzial entfalten können, wenn technische, rechtliche und gestalterische Hürden systematisch abgebaut werden. Er stellte zentrale Barrieren in bestehenden Infrastrukturen (z. B. Metadaten, Lock-in-Effekte, Bearbeitbarkeit) dar und plädierte für barrierefreie, remixfreundliche und nutzendenzentrierte Formate. Müller präsentierte praxisnahe Beispiele wie inklusiv.digital, Path²in und Wort.Schule und zeigte, wie technologische Hilfsmittel (z. B. KI-gestützte Übersetzung, H5P, offene Schnittstellen) OER für alle zugänglich machen können. Ein besonderes Augenmerk legte er auf die Rolle von Communitys („DOERfis“) sowie auf kollaborative Prozesse – von gemeinsamen Redaktionsworkflows bis hin zu nachhaltiger Verbreitung über offene Protokolle. Seine zentrale Botschaft: Offenheit ist kein Selbstzweck, sondern schafft Zugänge, Gemeinschaft und neue Perspektiven – sofern sie konsequent gestaltet wird.

Markt der Möglichkeiten: 16 Stände zum Anfassen

Nachdem die Vertretenden der MOERFI-Projektpartner Susanne Grimm (OERinfo) und Marco Timm (edu-sharing Network) Blitzlichter zur den Partner-Projekten OER-World-Map und HackathOERn präsentiert hatten, standen im großen Foyer des FWU 16 Marktstände bereit, an denen Infrastruktur- und Plattformanbieter ihre Angebote live demonstrierten. Zu den Ausstellenden gehörten:

- OER Info und ZUM (DIPF) mit ihrer umfangreichen Sammlung kuratierter OER

- OpenCast (TU Lübeck) als Open-Source-Videoplattform für Hochschulen

- ComPleTT/lernen:digital, MIKA/BIBB und ORCA mit spezialisierten Tools für Unterrichtsentwicklung und Ressourcen-Management

- Portale für den Schulbereich wie HubbS, SODIX/MUNDO, MKIS, ByCS und die Schulcloud, die vielfältige Funktionen von Materialsuche über Lernaufgaben bis hin zur Unterrichtsgestaltung bündeln

- Innovative Start-ups & Communities wie HackarthOERn, Twillo/OERSI, ZOERR und Open Music Academy

In der Badges-Rallye auf dem Markt der Möglichkeiten erhielten Teilnehmende Aufgabenkarten, die sie von Station zu Station führten. Wer etwa bei ORCA eine Metadaten-API erfolgreich aufrief oder bei ComPleTT ein eigenes OER-Lernmodul erstellte, verdiente sich einen Badge – und konnte so spielerisch unterschiedliche Workflows kennenlernen. Nach erfolgreicher Bewältigung von fünf Aufgaben konnte man an der Tombola OER fürs Büro und einen öffentlichkeitswirksamen Auftritt über die MOERFI-Kanäle gewinnen.

Interaktive Vertiefung in fünf Workshops

Am Nachmittag des Demo Tags boten fünf parallel laufende Workshops die Möglichkeit zur vertieften Auseinandersetzung mit verschiedenen Teilaspekten rund um offene Bildungsinfrastrukturen. Jeder Workshop wurde von erfahrenen Fachpersonen moderiert und war in Aufbau, Methoden und Zielrichtung unterschiedlich gestaltet: Manche Gruppen arbeiteten entlang einer zentralen Fragestellung, andere diskutierten mehrere Themen parallel oder sammelten Bottom-up Erfahrungen. Die Teilnehmenden setzten sich sowohl aus Akteurinnen und Akteuren der Praxis als auch aus Hochschulen, Landesinstituten und Plattformanbietenden zusammen.

1. Interoperabilität & Kollaboration

(ZOERR und Orca.nrw)

Dieser Workshop strukturierte sich entlang dreier Themenwände: Technik, Didaktik und Organisation. Die Diskussion drehte sich um die Voraussetzungen für eine funktionierende, offene Bildungsinfrastruktur, die Akteure und Systeme übergreifend vernetzen kann.

Technisch wurde betont, dass Interoperabilität mehr meint als den Austausch von Materialien. Auch Kommentare, Sammlungen, Kurse und Inhaltsdaten benötigen klare Metadatenstandards. Hinsichtlich Lernmanagementsystemen (LMS) als zentrale und weitverbreitete Bildungstechnologie sowohl im Schul- als auch Hochschulbereich ist der Bedarf an Schnittstellen und Plugins hervorgehoben worden, um OER in beide Richtungen (LMS -> OER-Repos, OER-Repos -> LMS) zu ermöglichen. Aber auch ein reflektierter Einsatz von KI: Was kann sie leisten – und was nicht? – ist diskutiert worden. Im Bereich der Interoperabilität von Inhaltsdaten wird generative KI als eine perspektivische Lösungsstrategie für medienbruchfreie Umgebungen und Workflows angesehen (LLMs als Zwischenschicht!?).

Didaktisch wurde die Balance zwischen Standardisierung und Vielfalt diskutiert. Eine gemeinsame Sprache (als Facette von Interoperabilität) ist notwendig, darf aber die Offenheit für unterschiedliche pädagogische Ansätze nicht gefährden. Es wurde betont, dass die Vernetzung von Hochschule und Schule ein aussichtsreicher Beitrag zur Verschränkung und dem kompetenten Umgang mit unterschiedlichen Infrastrukturen leisten kann und dies bestenfalls in der Lehrkräftebildung bereits bei den Studierenden beginnen müsste.

Organisatorisch wurde über Tagging-Systeme, Mapping-Initiativen und die Notwendigkeit verlässlicher Ressourcen gesprochen. Interoperabilität wurde als strukturelle Voraussetzung für Kollaboration verstanden – sowohl technisch als auch institutionell.

2. Usability

(ByCS und Twillo/OERSI)

Im Workshop „Usability“ arbeiteten die Teilnehmenden in drei Gruppen zu den Themen Auffindbarkeit, Flexibilität und Lernförderlichkeit von OER.

Zur Auffindbarkeit wurde betont, wie wichtig qualitativ hochwertige Metadaten und benutzerfreundliche Suchfunktionen sind. Eine semantische, KI-gestützte Suche mit automatisierter Metadatengenerierung sowie dialogische Assistenzen (z. B. Chatbots) wurden als zukunftsweisend genannt. Tools wie SODIX wurden als gute Praxis hervorgehoben.

Zur Flexibilität wurde die Bearbeitbarkeit von OER diskutiert: Offene Formate wie Markdown, Versionierungsfunktionen und editierbare Templates (z. B. über GitHub) ermöglichen nachhaltige Nutzung. Gezippt exportierte Kurse oder geschlossene Formate wie PDFs gelten als hinderlich.

Im Bereich Lernförderlichkeit ging es um didaktische Anreicherungen – z. B. durch Lernziele, Aufgabenstellungen und Hinweise zur Differenzierung. Die Integration dieser Informationen sowie eine transparente Qualitätssicherung wurden als essenziell beschrieben. Zentrale Plattformen mit „Single Point of Entry“ und KI-gestützter Orientierung wurden als Idealbild formuliert.

Weitere Erkenntnisse:

– Autorentools sollten direkt in den Erstellungsprozess integriert werden, um die Eingabe von Metadaten, Lizenzen und Versionsverläufen zu erleichtern.

– Plattformen sollten die Idee des Teilens aktiv fördern – sowohl durch technische Unterstützung (z. B. Versionierung) als auch durch soziale Mechanismen (z. B. „Likes“ als Anreiz).

– Offene Bildungsressourcen sollten mit klaren didaktischen Informationen angereichert sein und Qualitätsstandards erkennbar machen.

3. Barrierefreiheit & Inklusion

(SODIX/MUNDO und OpenCast)

Die Teilnehmenden konnten sich zu Beginn aus einer Liste von zehn Fragen rund um Inklusion und Barrierefreiheit in OER-Kontexten eine Schlüsselfrage zur gemeinsamen Bearbeitung aussuchen. Als zentrales Thema kristallisierte sich die Frage nach „Quick Wins“ heraus: Welche kleinen Maßnahmen könnten mit wenig Aufwand sofort spürbare Verbesserungen für die Barrierefreiheit bringen?

Diskutiert und empfohlen wurden:

- Perspektivwechsel: „100 Schritte in den Schuhen der Nutzenden gehen“

- Technik regelmäßig testen: z. B. Screenreader-Zugänglichkeit tatsächlich prüfen

- Bildbeschreibungen, Untertitel, Kontraste, Schriftwahl

- Gendergerechte Sprache screenreaderfreundlich umsetzen

Inhaltlich ging es auch um die Verantwortlichkeiten in OER-Projekten: Wer trägt Sorge für inklusive Gestaltung – und auf welcher Ebene (Autorin/Autor, Plattform, Träger)? Vorgestellt wurden die Plattformen MUNDO und SODIX (Christina König und Carl Schuurbiers) sowie BigBlueButton und OpenCast (Rüdiger Rolf) als Beispiele für technische und organisatorische Lösungsansätze.

Das Ergebnis: Für echte Inklusion reichen technische Lösungen allein nicht – Barrierefreiheit muss als Grundhaltung in die Entwicklung und Nutzung von OER integriert werden.

4. Didaktische Konzepte für OER/OEP

(ByCS und digiLL)

Im Workshop „Didaktisierung“ diskutierten die Teilnehmenden auf Basis zweier Impulse aus Hochschule (Matthias Kostrzewa, digiLL) und Schule (Paola Maneggia, ByCS) die Weiterentwicklung offener pädagogischer Konzepte. Unterschiede zwischen Hochschultheorie und schulischem Alltag traten schnell zutage – etwa in der Kultur des Teilens und im kollaborativen Arbeiten.

Drei zentrale Diskussionsstränge:

- Barrieren in der Nutzung: Fehlende Forenkultur, zeitliche Begrenzung, technische Ausstattung – Lehrkräfte greifen oft auf vertraute Materialien zurück. Lösungsvorschläge: besser integrierte Autorentools, passgenaue Suchfunktionen, Andockung an Lehrpläne.

- Kulturwandel & Partizipation: Eine offene Pädagogik erfordert neue Haltungen – weg vom „Inputdenken“ hin zu Kollaboration, auch mit Lernenden. Beispiele wie mebisTube oder TeachShare-Kurse auf MUNDO zeigen, wie solche Kulturen wachsen können.

- Infrastrukturen & Didaktik: Infrastrukturen beeinflussen pädagogische Entscheidungen – manchmal ungewollt hemmend. Schulungen sollten daher nicht nur Technik, sondern auch didaktische Nutzungsszenarien vermitteln. Storytelling, Flipped Classroom und Partizipation wurden als besonders geeignete Konzepte genannt.

Das Fazit: Die Weiterentwicklung offener Bildungspraktiken (OEP) ist keine rein technische Frage – sie braucht veränderte Strukturen, Schulung, didaktische Konzepte und eine Kultur des Teilens auf Augenhöhe.

5. Lernortübergreifende Bildung

(HubbS und MIKA)

In diesem Workshop ging es um Schnittstellen zwischen Schule, Hochschule und informellem Lernen – und um die Frage: Was ermöglicht zwischen diesen Bereichen echte Kooperation?

Als zentraler Erfolgsfaktor wurde benannt, dass Kooperation dann gelingt, wenn sie anlassbezogen, zielgerichtet und durch konkrete Neuerungen motiviert ist – z. B. beim Einsatz eines neuen Tools oder bei methodischen Veränderungen. Gearbeitet wurde gemeinsam auf einer digitalen Taskcard, die zur Visualisierung und Ideensammlung beitrug.

Diskutiert wurden:

- OER als Wissenskette, die den kontinuierlichen Austausch zwischen Lernorten stärkt

- Peer-to-Peer-Kooperationen als unterschätzte Ressource: brauchen wir mehr OER-Küchenpartys (und wie vereinen wir fünf verschiedenen OER-Küchen, in denen gute Ideen entwickelt werden?)

- Rollentypen oder Kooperationsformate, die in alle Bildungsbereiche hineinwirken

- Akteurinnen und Akteure (Referendarinnen und Referendare, Studierende, Ausbildende, Azubis etc.) für OER: wo hört der gute Wille auf und beginnt die Verpflichtung, OER ins Handeln zu übertragen, z.B. durch Veröffentlichungen?

Auch die soziale Dimension wurde thematisiert: Motivation, Haltung und Austauschkultur lassen sich eben nicht vollständig steuern oder gar erzwingen – aber durch gute Rahmenbedingungen positiv beeinflussen.

In Kleingruppen wurden konkrete Anwendungsfälle bearbeitet und Best-Practice-Empfehlungen erarbeitet. Zum Abschluss stellte jede Gruppe ihre zentralen Erkenntnisse im Plenum vor – von Fragen der Nachhaltigkeit über Verantwortlichkeiten bis hin zu notwendigen Förderstrukturen.

Netzwerkarbeit und Ausblick

Rund 90 Teilnehmende aus Ministerien (wie Vertretende des BMBFSFJ, der KMK), Landesinstituten (z.B. Medienberatung NRW und Bayern), Universitäten bundesweiter Regionen sowie Schulen, Bibliotheken und NGOs (z. B. Open Knowledge Foundation Deutschland, Edusharing) nahmen aktiv am 1. MOERFI-Demo Tag teil.

Bereits in Pausengesprächen und beim Ausklang des Demo Tages wurden erste Kooperationsideen skizziert – von gemeinsamen Pilotprojekten bis hin zu standardisierten Metadaten-Prüfroutinen.

Der 1. MOERFI Demo Tag zeigte eindrucksvoll, wie vielfältig und dynamisch die deutsche OER-Infrastruktur bereits ist. Die gesammelten Impulse, Workshop-Ergebnisse und das Feedback der Teilnehmenden fließen nun in die Weiterentwicklung des Projekts ein: Mit unserem Partner-Projekten HackathOERn und der OER World Map, weiteren Demo Tagen in verschiedenen Regionen und vertiefenden Schulungsformaten soll die Vernetzung und Sichtbarkeit offener Bildungsressourcen, deren Tools und Infrastrukturen nachhaltig gestärkt werden.